足三里穴

疏经通络,升清降浊,理脾和胃,补益气血,扶正培元(根据其穴性,本穴主治作用甚广,临床主要用于西医学中的胃肠系统疾病,各种慢性疾病的调理,是保健的要穴)。

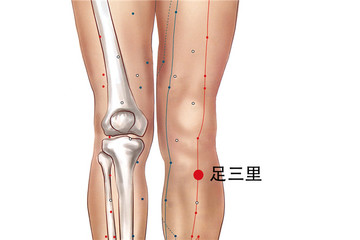

足三里穴的准确位置图

足三里穴的功效与作用

足三里归属足阳明胃经,为本经之合穴,胃腑的下合穴,“四总穴”之一,“马丹阳天星十二穴”之一,“回阳九针穴”之一,肚腹疾病之主穴,强壮保健要穴。本穴具有调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪的作用。临床以补法或平补平泻法为常用,可灸,是临床常用灸穴之一。

本穴最早见于《灵枢•五邪》。“足”,指下肢;“三里”,指犊鼻穴下三寸。《素问•针解》中说:“三里即三寸,与手三里意同。所谓足三里也,下膝三寸也。”別名“下陵”“鬼邪”。

《灵枢》:“邪在脾胃,则病肌肉痛,阳气有余,阴气不足,则热中善饥;阳气不足,阴气有余,则寒中肠鸣腹痛。阴阳倶有余,若倶不足,则有寒有热。皆调于足三里。”早晨正准备出门,突然感到胃部抽搐,或者遇到胃腹闷胀、吐酸、呕吐、腹泻、便秘等症状。只要经常按摩足三里穴,就能够达到治疗保健效果。

(1)足三里是治疗消化系统疾患之要穴。本穴是足阳明胃经之合穴,又为胃腑的下合穴,因“合治内腑”,故是治疗胃病的常用穴。该穴具有健脾益胃、和中补气、温中散寒、行气消胀、降逆止呕、消食化积、调肠止泻等作用。故临床可用于胃痛,呕吐,噎隔,腹胀,腹痛,肠鸣,纳呆,食积,便秘,腹挥,痢疾,肝炎,胆囊炎等各种消化系统疾病,因此,有《四总穴歌》中的“肚腹三里留”之用,这是对足三里治疗腹部疾病最言简意赅的概括。其实早在《灵枢·九针十二原》中对此也有精辟的概括,“阴有阳疾者,取之下陵三里”。这句话是说六腑有病均可取用足三里。也就是说,足三里不仅对肠胃病有很好的功效,就是对所有的六腑病都可选用本穴治疗。对其具体的运用,《灵枢》篇中也有非常完整的记载,摘录其相关内容供参悟。

治胃腑病:《灵枢•邪气脏腑病形第四》:“胃病者……取之三里也。”治大肠小肠病:《灵枢•四时气第十九》肠中不便,取三里,盛泻之,虚补之。”

治肠胃病:《灵枢•五乱第三十四》:“气在于肠胃者,取之足太阴、阳明;不下者,取之三里。”

治胆腑病:《灵枢•四时气第十九》:“善呕,呕有苦,长太息,心中憺憺,恐人将捕之,邪在胆,逆在胃,胃气逆则呕苦,故曰呕胆。取三里以下胃气逆……”

治膀胱三焦病:《灵枢•四时气第十九》:“小腹痛肿,不得小便,邪在三焦约,取之太阳大络,使其络脉与厥阴小络结而血者,肿上及胃脘,取三里。”

为什么所有的六腑病皆要用足三里穴呢?因为足三里穴是胃的下合穴,合治内腑。“胃者,五脏六腑之海也,水谷皆入于胃,五脏六腑皆禀气于胃”。故就有“阴有阳疾者,取之下陵三里”之总括。

(2)足三里是治疗下肢痿痹的重要穴位。历有“治痿独取阳明”之用,足三里为胃经的合穴,足阳明多气多血,故取足三里调理阳明气血,改善气血运行。《黄帝内经》云:“阳明者,五脏六腑之海,主润宗筋,宗筋主束骨而利机关也。冲脉者,经脉之海也,主渗灌溪谷,与阳明合于宗筋,阳明宗筋之会,会于气街,而阳明为之长,皆属于带脉而络于督脉,故阳明虚,则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用也。”这是对“治痿独取阳明”最为全面的解释。因此足三里是治疗痿证的重要穴位。

(3)足三里是人身保健之要穴。本穴具有调整全身机能,增强机体免疫功能的重要作用,用之可强身健体。《针灸大成》中有“若要安,三里常不干”之说。华佗曾言:“三里主五劳赢瘦,七情虚乏。”俗语说“常灸足三里,胜吃老母鸡”。可见足三里是历代广为运用的强身保健之要穴。对于一切慢性病,特别是久病之后,身体虚弱,气血未复者,针灸用之,则可健脾益胃,补气养血,扶正壮阳的作用。特別是灸法的运用,对预防保健更有独特的功效,在日本民间有:“勿与不灸足三里之人做旅伴,旅行灸三里,健步行如飞”之言。可见艾灸足三里确能强身健体,防病增寿,为人身重要保健要穴:所以在平时常灸足三里,对身体能起到很好的保健功效,特别是属于西医学中的自身免疫系统疾病患者,常灸足三里对治疗其病有很好的效果。

(4)其他多种疾病的运用。足三里在《针灸资生经》中有“诸病皆治”之说,在临床中也有“万病可用穴”之言,所以临床常采用以足三里为主穴或配穴的方法治疗多种疾病。另外,足三里还常用于各种慢性疾病的治疗,如头面部疾病(尤其是眼疾、鼻病),感胃的预防与治疗(尤其是反复感胃患者及肠胃型感冒患者),乳腺疾病,神志病证,眩晕,癫狂,水肿,呼吸系统疾病,心脏病,各种皮肤病,泌尿生殖系统疾病等多种病症。正如《灵枢•五邪第二十》所言:“邪在脾胃,则肌肉痛;阳气有余,阴气不足,则热中善饥;阳气不足,阴气有余,则寒中肠鸣腹痛;阴阳俱有余,若倶不足,则有寒有热。皆调于三里。”

足三里穴主治

胃痛 呕吐 腹胀 肠鸣 消化不良 急慢性胃炎 胃溃疡 神经痛

(1)消化系统疾病:胃痛,腹胀,嗳气,呃逆,呕吐,食积,泄泻,便秘,痢疾,急慢性胰腺炎,阑尾炎,急慢性肠胃炎,肝炎,胆道疾病。

(2)各种慢性病、虚证:虚劳赢瘦,心悸气短,头晕,咳嗽气喘,内脏下垂,重病恢复期。

(3)皮肤疾病:痤疮,黄褐斑,风疹,神经性皮炎,荨麻疹。

(4)头面五官疾病:面瘫,而部痉挛,三叉神经痛,耳鸣,耳聋,眼疾,鼻疾。

(5)下肢痿痹:中风偏瘫后遗症,手足麻木,膝关节疾病,坐骨神经痛,肢体抬举不利。

(6)保健要穴:提高人体免疫力,强壮身体,抗衰老的作用。

(7)其他:如失眠,癫狂,高血压,低血压,月经不调,不孕症,腰痛,水肿,脚气,乳腺炎,乳腺增生,心脏病,呼吸系统疾病,白细胞减少,动脉硬化等。

足三里穴的准确位置

属足阳明胃经经脉的穴道,位于小腿前外侧, 犊鼻穴下3寸,距胫骨前嵴一横指(中指)处。

足三里穴位置取穴

正坐,屈膝90°,手心对髌骨(左手对左腿,右手对右腿),手指朝向下,无 名指指端下方与中指平行处即是该穴。

足三里穴按摩方法及功用

用中指的指腹垂直用力按压穴位,有酸痛、胀、麻的感觉。每天早晚各揉按1次,每次1〜3分钟。

治疗功用:祛风通窍,理气止痛。

足三里穴配伍及功效作用

胃痛 | 配伍穴位:足三里穴、滑肉门穴

疾病概述:胃痛是临床上常见的一个症状,多见急慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡,胃神经官能症。也见于胃黏膜脱垂、胃下垂、胰腺炎、胆嚢炎及胆石症等。

按摩顺序与技法:坐椅上,用右手掌按膝盖骨正中央,轻抓膝盖。中指沿胫骨伸长,在中指尖水平画线,与食指方向延长线交汇处就是足三里穴。可采取按压的方式按摩1分钟,然后按摩滑肉门穴3分钟。

注意:揉按此处穴位时,有打嗝、放屁,以及肠胃蠕动或轻泻等现象,都属于正常反应。

其他病症配伍穴位

呕吐 | 配伍穴位:中脘穴、缺盆穴、天突穴、内关穴、足三里穴、阳白穴、太冲穴

瘿气 | 配伍穴位:合谷穴、足三里穴、气舍穴、列缺穴、风池穴、天冲穴

(1)足三里配中脘、内关用于治疗各种胃病。

(2)足三里配阳陵泉治疗各种痿痹。

(3)足三里配血海治疗气血不足及皮肤病。

(4)足三里配巨阙治疗胃痛胸痹。

(5)足三里配承山治疗肛周疾病。

(6)足三里配气海补气摄血,保健益寿。

(7)足三里配阴陵泉治疗水肿、尿闭。

(8)足三里配膏肓治疗病后体虚。

(9)足三里配合谷治疗面部疾病。

(10)足三里配悬钟灸法,补气血,疏通经脉、预防中风。

(11)足三里配上巨虚、天枢、脾俞通调肠腑,健脾止泻。

(12)足三里配风门、大椎、艾灸预防感冒。

(13)足三里配百会、气海、中脘、脾俞治疗脾虚气陷之内脏下垂。

(14)足三里配大椎、气海、肝俞、脾俞、三阴交治贫血虚弱。

(15)足三里配丰隆、三阴交、阴陵泉、内关、中脘治疗痰湿中阻之眩晕。

(16)足三里配脾俞、三阴交、神门、心俞治疗心脾不足之心悸。

(17)足三里配梁丘、肩井、太冲、合谷、膻中治疗乳痈。

足三里穴禁忌

本穴治疗作用广泛,根据病情需要,可针可灸,可深可浅,深刺治疗心脏疾病、面部疾病;浅刺治疗四肢与消化系统疾病;针深处于两者之间治疗呼吸系统疾病;保健与虚证多用灸法。

足三里穴古籍摘要

(1)《灵枢•邪气脏腑病形第四》:胃病者,腹胀,胃脘当心而痛,上肢两胁,膈咽不通,食饮不下,取之三里也。

(2)《灵枢•五邪第二十》:邪在脾胃,则病肌肉痛,阳气有余,阴气不足,则热中善饥;阳气不足,阴气有余,则寒中肠鸣、腹痛;阴阳俱有余,若俱不足,则有寒有热,皆调于三里。

(3)《灵枢•四时气第十九》:着痹不去,久寒不已,卒取其三里。骨为干。肠中不便,取三里,盛泻之,虚补之;小腹痛肿,不得小便,邪在三焦,约取之太阳大络,视見:络脉与厥阴小络结而血者,肿上及胃脘,取三里。

(4)《针灸甲乙经》卷七:阳厥凄凄而寒,少腹坚,头痛,胫股腹痛,消中,小便不利,善呕,三里主之;狂歌,妄言,怒,恶人与火,骂詈,三里主之;痉,中有寒,痉身反折口噤,喉痹不能言,三里主之。

(5)《通玄指要赋》:三里却五劳之赢瘦,华佗言斯。

(6)《玉龙赋》:心悸虚烦刺三里;欲调饱满之气逆,三里可胜;行步艰楚,刺三里、中封、太冲。

(7)《四总穴歌》:肚腹三里留。

(8)《席弘赋》:谁知天突治喉风,虚喘须寻三里中;耳内蝉鸣腰欲折,膝下明存三里穴;气海专能治五淋,更针三里随呼吸;髋骨腿疼三里泻,复溜气滞便离腰;腰连胯痛急必大,便于三里攻其隘,下针一泻三补之,气上攻噎只管在。

(9)《行针指要赋》:或针痰,先针中脘、三里间。

(10)《马丹阳天星十二穴治杂病歌》三里膝眼下,三寸两筋间。能通心腹胀,善治胃中寒,肠鸣并泄泻,腿肿膝胻酸,伤寒羸瘦损,气蛊疾诸般。年过三旬后,针灸眼更宽。取穴当审的,八分三壮安。

(11)《百症赋》:中邪霍乱,寻阴谷、三里之程。

(12)《玉龙歌》:忽然气喘攻胸膈,三里泻多须用心;寒湿脚气不可熬,先针三里及阴交,再将绝骨穴兼刺,肿痛登时立见消;水病之疾最难熬,腹满虚胀不肯消,先灸水分并水道,后针三里及阴交;肝家血少目昏花,宜补肝俞力便加,更把三里频泻动,还光益血自无差。

(13)《灵光赋》:治气上壅足三里,天突宛中治喘痰。

(14)《胜玉歌》:两膝无端肿如斗,膝眼三里艾当施。

(15)《医宗金鉴》:足三里治风湿中,诸虚耳聋上牙疼,噎膈臌胀水肿喘,寒湿脚气及痹风。

(16)《外台秘要》:凡人年三十以上,若不灸足三里,令人气上眼暗,以三里下气。

(17)《备急千金要方》:冲阳、三里、飞扬、复溜、完骨、仆参,主足痿失履不收;三里、条口、承山、承筋,主足下热,不能久立。

(18)《针灸集成》:催孕:下三里、至阴、合谷、三阴交、曲骨,七壮至七七壮,即有子。

(19)《杂病穴法歌》:泄泻肚腹诸般疾,足三里、内庭功无比;妇人通经泻合谷,三里至阴催孕妊。

(20)《天元太乙歌》:腰腹胀满治何难,三里腓肠针承山。

(21)《长桑君天星秘诀歌》:若是胃中停宿食,后寻三里起璇玑;耳鸣腰痛先五会,次针耳门三里内。

(22)《卧岩凌先生得效应穴针法赋》:冷痹肾败,取足阳明之土。